晨光穿透氤氲的水汽,在黄河岸边升起缕缕金线,面团与案板相触的节奏声自街巷深处传来。这座被黄河环抱的城市里,每天都有无数双手在晨雾中揉搓着面团,将西北高原的阳光与黄河水的柔情糅合成千丝万缕的绝妙韵律。

一、流动在指间的时光密码

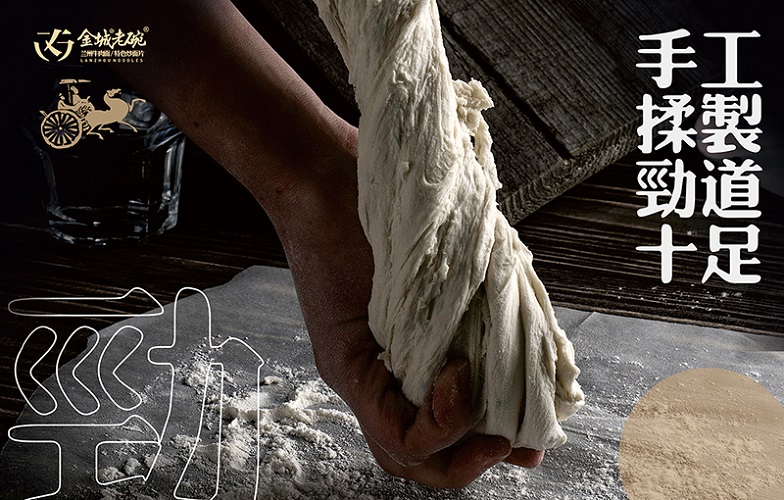

当粗粝的手掌触碰到细腻的面团,一场跨越时空的对话悄然开启。传承数百年的揉面技法在指关节的起伏间流转,面团在反复摔打中逐渐显现出丝绸般的光泽。老师傅们常说:"面要醒三遍,劲道自然现",看似简单的动作里藏着对时间与力道的精准把控。

面团在案板上舒展的瞬间,仿佛能看见丝绸之路上驼队扬起的尘沙。这种源自中原的面食技艺,在与西域饮食文化的交融中不断进化,最终在黄河母亲的臂弯里找到了完美形态。每一根面条的延展都凝结着匠人对自然馈赠的敬畏,0.2毫米的微妙差异间,藏着百年传承的味觉密码。

二、汤锅里沸腾的天地精华

凌晨三点的厨房里,牛骨与三十余种香料在陶锅中翻涌,熬制出琥珀色的生命原浆。这不是简单的食材组合,而是对自然时令的深刻理解——春取当归提鲜,夏佐草果祛湿,秋添桂皮温补,冬入花椒驱寒。二十四节气的智慧在汤锅中化作醇香,让每一口汤汁都带着大地的呼吸。

清亮见底的汤面上漂浮着点点油星,宛如夜空中的璀璨星河。这碗看似简单的清汤,实则暗合"大味至淡"的东方哲学,牛骨中的胶原蛋白与矿物质在文火慢炖中悄然释放,成就了"清汤润如玉"的绝妙境界。当晨曦初露,这锅凝聚着天地精华的汤汁,已准备好为整座城市注入活力。

三、玉带翻飞间的生命美学

案板前的身影突然灵动如舞,面团在抻拉间幻化成缕缕金丝。拉面师傅的手臂划出优美弧线,面条击打案板的脆响宛如古琴泛音。从"二柱子"到"毛细",九种规格的面型不仅是技艺的体现,更是对不同人生况味的细腻关照——游子偏爱粗犷的"大宽",老者钟情绵软的"韭叶",孩童最爱能兜住肉香的"荞麦棱"。

青花瓷碗中,白玉般的面条映着艳红的辣油,翠绿的蒜苗点染其间,构成令人心醉的视觉盛宴。这不是简单的食物组合,而是色彩与形态的完美协奏。当筷子挑起面条的瞬间,腾起的热气里仿佛能看见祁连山的雪水、黄土高原的小麦、陇南丛林的香料,在碗中谱写出大西北的壮美诗篇。

暮色中的黄河泛着金辉,面馆里的喧闹渐渐归于平静。这座城市依然在汤锅的沸腾声中保持着自己的节奏,那些揉进面团的时光、熬进汤汁的故事、抻入面条的情怀,早已成为流淌在兰州人血脉里的文化基因。当最后一缕面香消散在夜空,黄河岸边的金色旋律仍在继续,等待着新的黎明再次奏响。